В строительстве основной финансовый риск сосредоточен не в проектной документации, а на площадке — там, где принимаются решения о закупках и поставках. Когда заявки, счета и поставки разнесены по письмам и мессенджерам, компания теряет управляемость и деньги. Цифровые SRM- и BI-системы меняют эту логику: процессы становятся измеримыми, решения — обоснованными, а контроль — ежедневной практикой.

Что мешает контролировать бюджет на площадке

Типовая картина знакома каждому руководителю стройки: заявки «на вчера», путаница в номенклатуре, дублирующиеся закупки и «серые зоны» согласований. Это растягивает сроки, снижает маржинальность и усиливает человеческий фактор, включая риск работы со «своими» поставщиками без конкуренции цен. На фоне роста стоимости материалов это превращается в постоянный источник перерасходов.

Сквозной контур закупок: от заявки до оплаты

Современная SRM-платформа выстраивает замкнутый цифровой цикл: заявка → тендер → счет → поставка → оплата. Все участники — снабжение, прорабы, бухгалтерия, руководители — работают в едином окне, документы и коммуникации фиксируются автоматически. Результат — заявки не теряются, дубли уходят, а перерасходы исключаются на этапе согласования. В «Синтеке» это базовый сценарий: поэтапные согласования и контроль лимитов предотвращают закупки вне сметы и держат проект в рамках бюджета.

Измеримый эффект:

- ускорение обработки заявок, счетов и доставок — до 50%;

- сокращение сроков строительства — ≈4% за счет ускорения согласований;

- рост маржинальности проекта — до 7–10%.

ИИ-модули: меньше рутины — больше контроля

Алгоритмы берут на себя трудоемкую часть работы снабженца: распознают номенклатуру, сопоставляют позиции счетов с заявками, классифицируют коммерческие предложения. Это снижает вероятность ошибок и ускоряет выбор поставщика. В связке с SRM ИИ не заменяет специалиста, а усиливает его решения данными и устраняет ручные операции там, где они не добавляют ценности.

BI-аналитика: как руководитель видит риски и управляет ими

Если SRM наводит порядок в исполнении, то BI объясняет, почему приняты те или иные решения и где процесс тормозит. BI-панели в «Синтеке» агрегируют данные заявок, счетов, оплат и тендеров и позволяют руководителю изучить любой показатель до первопричин — от динамики цен до конкретного согласования. Отдельный блок — контроль устойчивых «связок» снабженец–согласователь–поставщик, чтобы вовремя замечать нетипичные повторяющиеся операции.

Практика: руководитель видит, что на одном участке согласования занимают 10–12 дней, на другом — 3–4. Декомпозиция по ролям показывает, на каком этапе застревают документы; после настройки SLA и прав доступа «бутылочное горлышко» исчезает. Другой пример — «аномальные сделки»: когда при росте цены повторно выбирают одного поставщика, BI подсказывает провести повторный тендер.

BI как «второе мнение» при принятии решений

Панель рисков собирает критические сигналы: превышение лимитов, отсутствие альтернатив, отклонение цен от «коридора», задержки согласований. Система не только отображает факт, но и помогает зафиксировать причину выбора — это усиливает управляемость и снижает конфликтность коммуникаций между подразделениями.

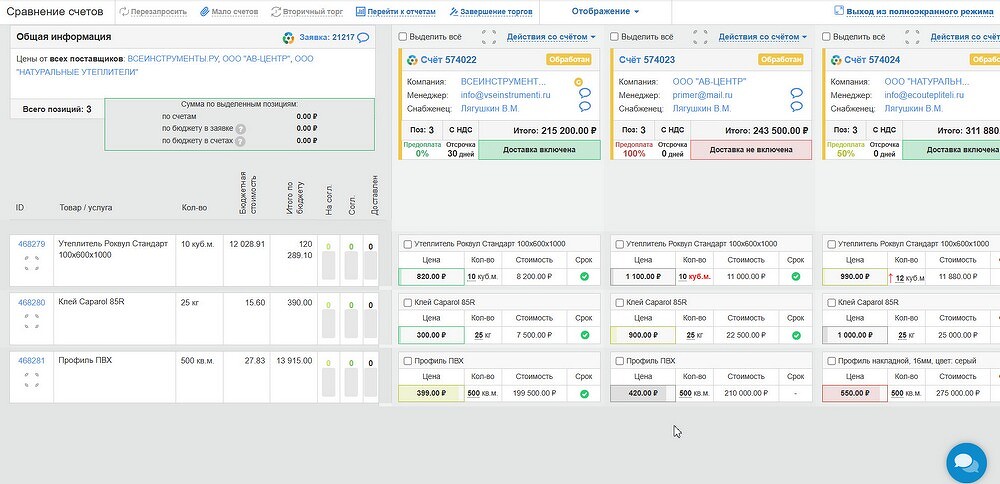

Как выглядит сравнение предложений в «Синтеке» и «Закупай»

Заявка из «Синтеки» уходит на электронную торговую площадку «Закупай», где зарегистрировано 5000+ поставщиков и производителей из 36 регионов; там же работают 500 строительных компаний-клиентов. Поставщики выставляют счета, нейросеть унифицирует номенклатуру и пересчитывает объемы/стоимость; «Синтека» формирует сравнительную таблицу и отправляет счет-победитель на согласование.

Типовая сравнительная таблица включает столбцы:

- позиция и нормализованное наименование;

- количество/единица измерения;

- цена за единицу/итоговая стоимость;

- условия и сроки поставки;

- гарантийные/логистические условия.

Это позволяет сравнивать не только цену, но и выполнение условий — а значит, выбирать «лучшую сделку» по совокупности факторов, а не по одному числу в счёте.

Что получает заказчик:

- экономия на закупках: до 5% по профильным материалам, до 15% по непрофильным и до 60% по расходным позициям;

- быстрый выход в новые регионы за счет базы поставщиков;

- мониторинг цен и прозрачная аргументация выбора.

«До» и «после»: что меняется при внедрении

Ниже — обобщенная картина эффектов по данным внедрений и типовым сценариям использования.

От первых шагов к зрелости: как выстроить цифровое снабжение

Для CIO и директоров проектов цифровизация закупок — это не разовое внедрение, а переход на новую модель управления.

Эта модель строится вокруг данных, обратной связи и скорости принятия решений.

- Анализ текущей картины. Где возникают провалы в управляемости: заявки теряются? согласования затягиваются? отсутствует аналитика?

- Быстрые эффекты. Ускорение процессов за счет стандартизации шаблонов, прозрачных регламентов и сокращения ручных операций.

- Развитие конкуренции. Переход от закупок «по знакомству» к тендерам, где каждая позиция получает несколько предложений, а выбор фиксируется по объективным критериям.

- Управленческая аналитика. Настройка ключевых показателей — от времени цикла до индекса конкуренции — превращает BI-панель в инструмент контроля и мотивации.

- Обучение и культура данных. Каждому участнику важно понимать, зачем нужны цифры. Там, где сотрудники видят результат своих действий в аналитике, цифровизация перестает быть «контролем» и становится инструментом эффективности.

Такой маршрут позволяет компании последовательно пройти путь от «ручных» таблиц до осознанного управления снабжением, где решения подкреплены фактами, а не субъективным мнением.

Барьеры цифровой трансформации: не в технологиях, а в людях и данных

Главные трудности цифровизации закупок связаны не с программами, а с культурой и качеством информации.

1. Организационные привычки.

Любая автоматизация рушится там, где «по старинке быстрее». Поэтому ключевой вызов — вовлечь людей в процесс изменений. Цифровые инструменты работают только при прозрачных регламентах и разделенной ответственности: кто создает заявку, кто согласует, кто принимает решение о поставщике. Без этой логики даже самая совершенная система превратится в новый уровень хаоса.

2. Дисциплина данных.

Единые справочники и нормализация номенклатуры — не ИТ-задача, а управленческая. В большинстве компаний именно данные о закупках — самые фрагментированные: одинаковые позиции называются по-разному, единицы измерения не совпадают, а анализ цен невозможен. Наведение порядка в справочниках или использование инструментов с ИИ дают управленческий эффект: BI-отчеты начинают работать корректно, а руководители — видеть реальную экономику.

3. Пошаговая трансформация.

Практика отрасли показывает, что успешнее всего проекты цифровизации строятся «поэтажно»: сначала — прозрачность процессов, затем — автоматизация, после — аналитика и прогнозирование. Такой подход снимает сопротивление и позволяет командам почувствовать эффект уже на ранних этапах. И главное — он создает устойчивую привычку работать с цифрами, а не с догадками.

Итог: цифровизация как управление доверием

Цифровизация закупок — это не история про очередную программу. Это смена управленческой парадигмы: контроль бюджета перестает быть реакцией на ошибки и становится частью ежедневного процесса.

ИИ и BI-аналитика превращают снабжение из закрытого подразделения в источник данных для стратегических решений: где снизить издержки, как планировать закупки, какие риски устранить заранее.

Когда все участники процесса видят одни и те же цифры и понимают их смысл, уходит главное препятствие строительной отрасли — недоверие.

Доверие между подрядчиком и заказчиком, между прорабом и снабженцем, между цифрами и реальностью.

И именно это доверие становится новой метрикой эффективности стройки: чем оно выше, тем устойчивее проект, быстрее решения и лучше результат.

Поделиться

Поделиться